冬になると足の爪が割れやすくなる一番の原因は、爪が「乾燥」するからです。爪も水分を含んでいるので、潤いがとても大事なんですよね。

じつは、人の体の中で一番水分が蒸発するのは唇なんですが、意外にもその次が「爪」なんです。

水分不足で唇がカサカサになって割れやすいのと同じで、爪も乾燥することによって割れやすくなってしまいます。ですから、足の爪も指先と同様に、保湿クリームやオイルを塗ったりして、潤いを保っておくことが重要です。

冬の乾燥によって足の爪が割れやすくなる

爪から水分が抜けていって乾燥してしまうと、爪自体が硬くなってしまい、ちょっとした衝撃でも割れやすくなります。

・唇

・かかと

・爪

これらの部位には「皮脂腺」がないので、とくに乾燥しやすいため注意しましょう。

爪が乾燥してくると、表面のツヤがなくなってきたり、縦線が入るようになるので、日頃から自分の足の爪は観察しておくといいですよ。

水分補給で爪のケアをしておこう

爪に十分な水分があると、柔軟性が出てきて割れにくくなります。ちなみに、爪には「12~15%」の水分量が必要だとされています。

もちろん「保湿」することも大切で、手の爪と同様にオイルやクリームを小まめに塗るようにしましょう。冬場の保湿ケアは必須です。

そもそも、足の爪というのは手とは違って、生活をしている中で目でじっくり見たり、丁寧に観察したりする機会がとても少ないです。ですから、お風呂に入る時などのタイミングに合わせて、最低でも「1日1回」はしっかり足の爪の状態を観察をしてください。

ジェルネイルにも気をつけよう

もしも、ジェルネイルをしているなら、より一層「爪の乾燥」には注意してください。ジェルネイルによる悪影響があるからです。

・サンディング(ジェルを乗せる前に爪に傷をつける)

・ジェルオフ(アセトンを使って落とす)

とくに、アセトンは揮発性が高いので、爪の水分まで一気に蒸発させてしまいます。ジェルオフをしたあと、爪が乾燥しやすいのはこの影響です。

他にも、マニキュアやペディキュアを落とすときに使う除光液にも、このアセトンが含まれているので注意しましょう。

爪の保湿方法はこちらの「マニキュアが爪に与える影響とは?巻き爪になるリスクに要注意!」でも解説しているので、よければ参考にしてください。

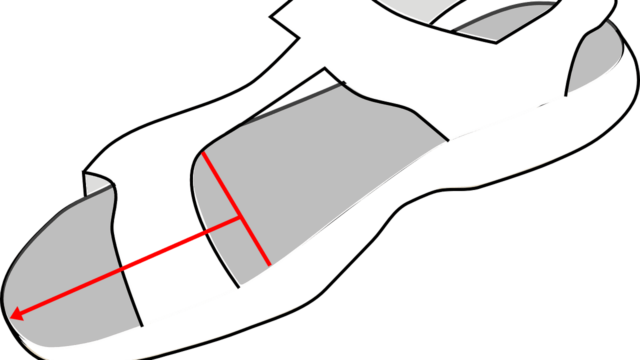

乾燥した爪を切るときには細心の注意を!

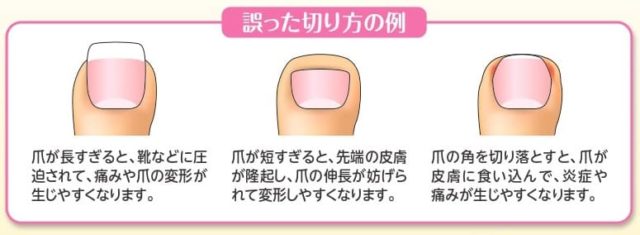

爪が乾燥しているときは、爪の切り方にも注意が必要です。乾燥している爪は、爪切りでも簡単に割れてしまいます。

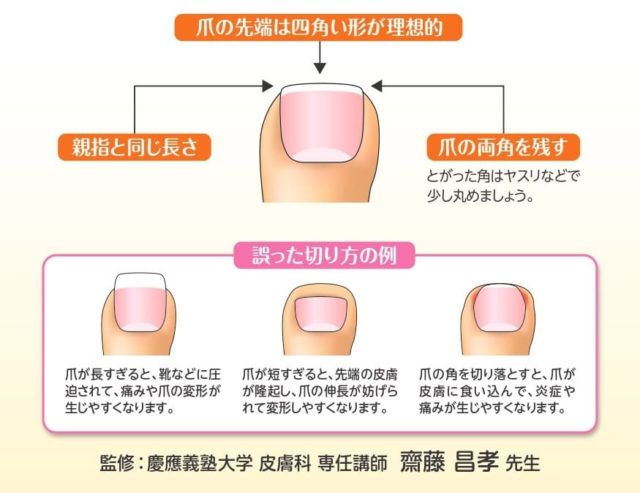

正しい足の爪の切り方を「足の爪の切り方|巻き爪はこうやって予防しろ!」で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

▼爪切りの注意点

- 乾燥がひどいときは「ヤスリ」を使う

- 爪を一気に切り過ぎない

- お風呂上がりに切る

- 深爪をしない

爪の切り方が悪いと「巻き爪」になりやすくなるので、とくに足の爪を切るときは気をつけましょう。しかも、巻き爪になってしまうと、治るまでにかなり時間がかかります。

いますぐ、足の爪をじっくり見てください。

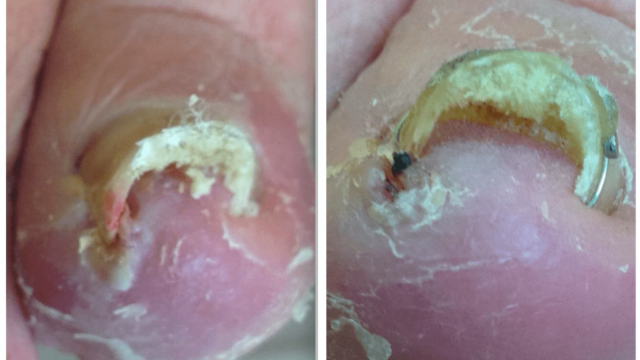

・爪が変色している

・爪が変形している

・爪が割れている

・皮膚に爪が食い込んでいる etc

足の爪にちょっとでも異変を感じたら注意しましょう。気になるようでしたら、お気軽にご相談ください。

当治療院では「LINE」にて【無料相談】も受け付けておりますので、ぜひご活用ください!