春から夏になってくると「サンダルを履く」機会が増えてきますが、サンダルを履くと「爪・つま先」が痛くなるケースが多くなります。

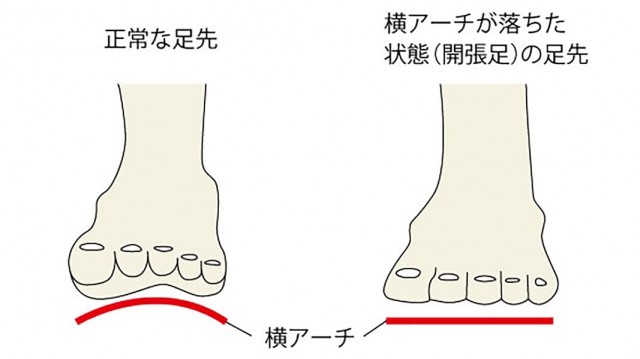

つま先や爪に負担がかかり過ぎると「巻き爪」や「外反母趾」といった、足先のトラブルに発展することもあります。もしも、痛みが出たら注意しましょう。

そこで今回は、サンダルを履いて「つま先」や「爪」が痛くなったとき、その対処・予防法をお伝えします。

サンダルを履くと爪が痛くなる原因

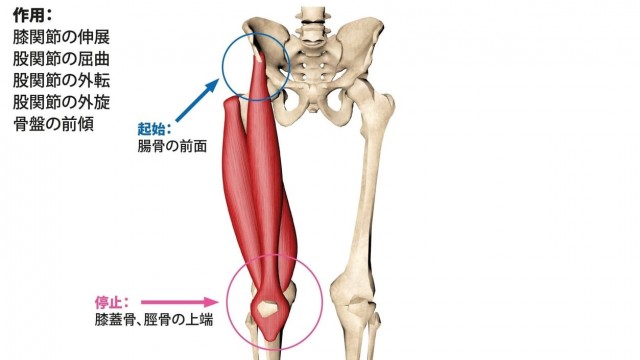

サンダルは、靴にくらべて「露出」している部分が多く、靴ほどピッタリと「フィット」しないので、無意識のうちに「脱げないよう」指先に力が入ります。

さらにヒール部分が高くなっているサンダルを履くと、体重が前がかりになり、つま先に力が入るようになります。

このように

・指に力が入ったり

・つま先に体重がかかる

こういったことで、爪先や親指の爪が痛くなることがあるんですよ。

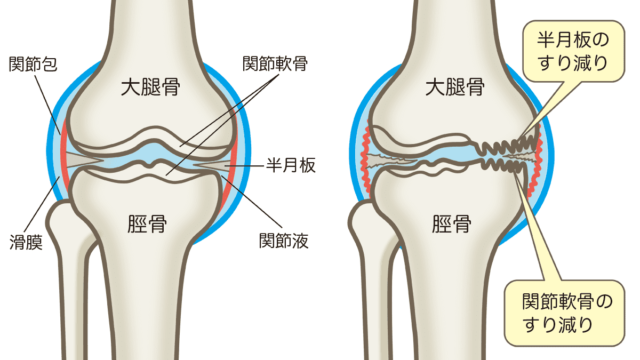

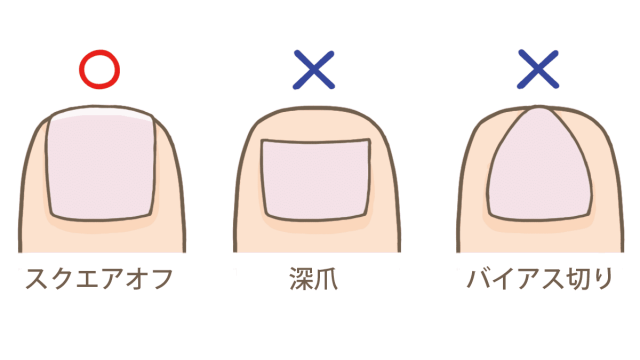

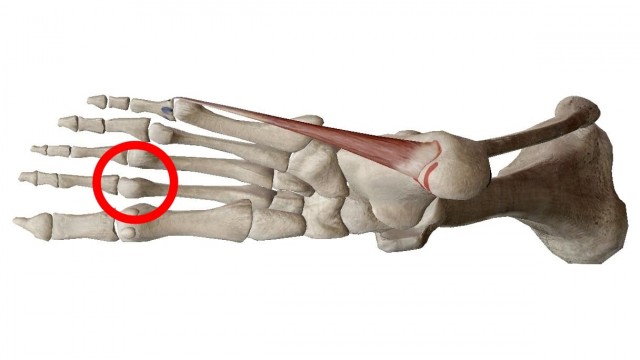

足の親指に力が入り過ぎると、やがて「巻き爪」や「外反母趾」といったトラブルに繋がるので、注意が必要です。

サンダルで爪が痛くなったときの対処法

つま先や爪が痛くなったときの対処・予防法をいくつか紹介します。

▼つま先や爪が痛くなったら

- サンダルを履かない

- ヒールの低いサンダルを履く

- 鼻緒の付いたサンダルは履かない

- 歩き方に気をつける

- 足の治療をする専門家に相談する

つま先や爪が痛くなってきたら、サンダルを履くのをやめて、専門家に相談してみるのが「最良の対処法」になります。

ヒールの低いサンダルを履く

ヒールの高いサンダルを履いているなら、ヒールが低いものに変えてみるといいです。

つま先とヒールの高さに差があればあるほど、つま先への負担は増えていくので、ヒールの高いサンダルはあまりおすすめできません。

鼻緒の付いたサンダルは履かない

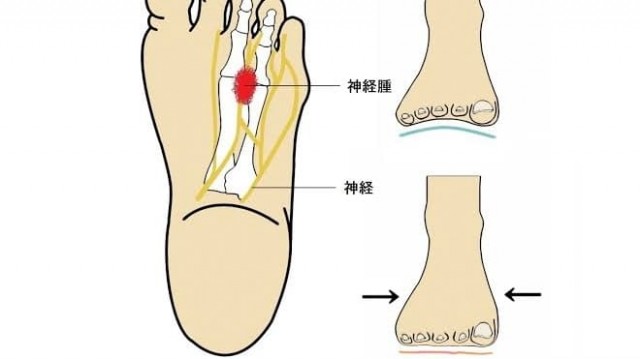

鼻緒の付いたサンダルを履くと、自然と足の指に力が入ります。

そうすると、指先(特に親指)への圧力が高くなるので、痛みの原因になってしまいます。

鼻緒がなく、足の甲にベルトが付いた、こういったサンダル履くといいでしょう。

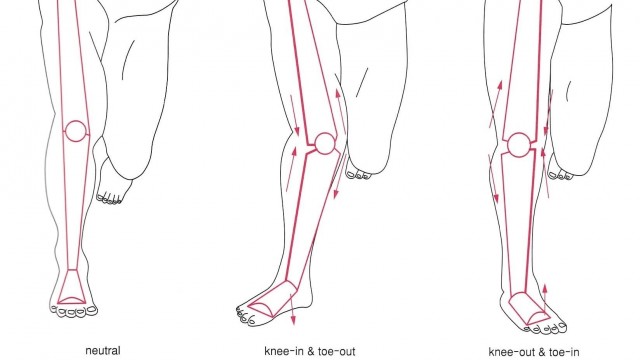

歩き方に気をつける

サンダルというのは、靴に比べると「つま先が遊んでいる」ので、無意識のうちに力が入りやすいくなります。

・つま先に力が入り出す

↓

・体重が前がかりになる

↓

・つま先に負担がかかる

こうのような悪循環になっていくので、歩くときに「体重をかける位置」を気にするといいです。

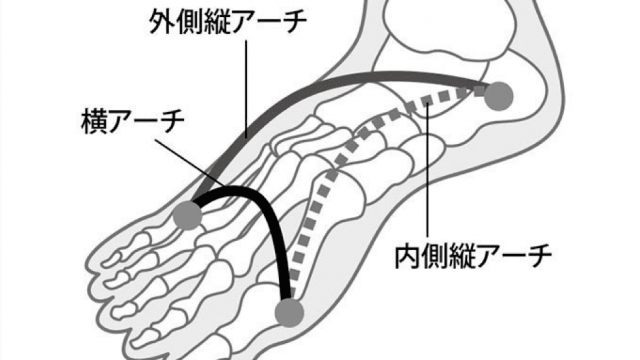

具体的には「かかと」と「土踏まず」の中間あたりに、体重をかけて歩くといいでしょう。

歩き方については「内くるぶしを忘れるな!ハイヒールを履いて「長時間」歩くコツがあった」も参考になると思うので、よければ試してみてください!

つま先に異変を感じたら

サンダルを履いていると「つま先が剥き出し」になっているので、あらゆる危険にさらされます。

すでに「巻き爪」や「外反母趾」の症状が出てきていたら、サンダルを履くのは避けましょう。

つま先に異変を感じたら、すぐ専門家に相談するといいですよ!